L’atteinte métastatique leptoméningée (ci-après l’« AML ») correspond à l’envahissement des leptoméninges et l’espace sous-arachnoïdien, par des cellules cancéreuses, aussi bien d’origine primitive solide qu’hématologique.

L’AML peut être diagnostiquée chez environ 10% des patients atteints de cancer métastatique. Son incidence est probablement sous-estimée en raison de symptômes non spécifiques ainsi que le manque de sensibilité des procédures diagnostiques, voir des options thérapeutiques limitées qui ne favorisent pas sa recherche.

Les cancers du sein (forme histologique lobulaire, HER2 positifs et cancers dits « triples négatifs » plus fréquemment), du poumon (plus fréquemment des adénocarcinomes EGFR mutés ou ALK positifs) et les mélanomes représentent les trois causes les plus courantes d’AML, mais celle-ci peut être observée avec toutes les tumeurs malignes. Les facteurs de risque d’AML locorégionaux comprennent l’ouverture du système ventriculaire lors d’une chirurgie ou d’une résection de métastases cérébelleuses, en particulier lors d’une chirurgie ayant comporté une fragmentation de la tumeur, et l’existence d’une atteinte de la voute crânienne avec un envahissement leptoméningé par contiguïté.

L’AML intervient dans le cadre de maladie systémique progressive dans environ 70% des cas mais peut dans 20% des cas être présente au moment de la première progression et dans 10% des cas déjà au moment du diagnostic initial de la maladie. Son association avec la présence de métastases cérébrales est fréquente.

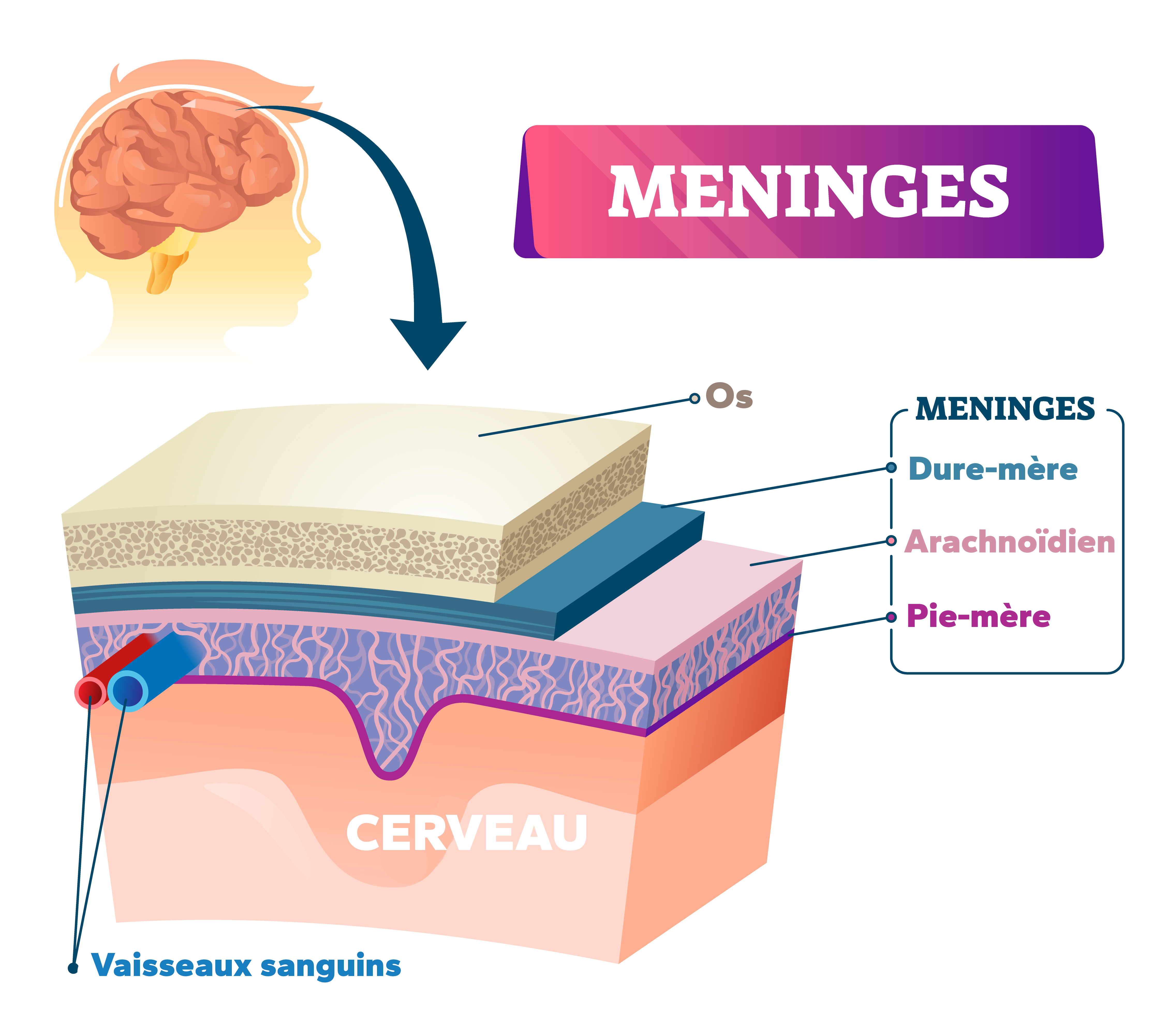

L’envahissement des méninges peut entrainer des lésions des nerfs crâniens, des vaisseaux sanguins locaux, créant une ischémie, obstruant les voies de circulation du liquide cérébrospinal, comprimant directement le tissu cérébral. Cette atteinte peut être asymptomatique au départ, de découverte fortuite sur une imagerie cérébrale évoquant le diagnostic ou lors de l’examen systématique du liquide cérébrospinal en cas de maladies à risque élevé d’atteinte méningée. Les symptômes peuvent aller de l’existence de céphalées, déficits neurologiques divers, d’épilepsie ou de coma. Il s’agit d’une atteinte grave avec une durée de vie ne dépassant pas généralement quelques mois en l’absence de réponse à un traitement. Le principal facteur pronostique est l’état général du patient. Les autres facteurs pronostiques fréquemment rapportés comprennent le type de tumeur primitive, le taux de protéines du liquide céphalorachidien et la réponse au traitement.

Le diagnostic formel est posé par la présence de cellules cancéreuses dans le liquide céphalo-rachidien (LCR) lors d’une ponction lombaire, mais nécessite parfois d’être répétée, car l’absence de cellules suspectes se rencontre dans un quart des cas. La sensibilité est donc faible, mais la spécificité excellente. Certaines approches moléculaires diagnostiques peuvent être utiles comme la recherche de la protéine HER2 dans certains cancers du sein ou la mutation BRAFV600E dans le mélanome ou EGFR dans le poumon, mais on ne peut exclure pour ces derniers qu’il puisse y avoir une circulation de l’ADN tumoral circulant dans le LCR sans la présence de cellules tumorales. Rarement, des biopsies leptoméningées peuvent être nécessaires pour confirmer le diagnostic d’AML.

L’IRM cérébrospinale aide à évoquer le diagnostic et doit être systématiquement réalisée en cas de suspicion d’AML. Des études de flux de LCR doivent être envisagées pour les patients ayant une suspicion d’obstruction du flux de LCR peut être présente et pouvant modifier les modalités de prise en charge comme l’indication de traitement en intra-LCR.

Le diagnostic d’AML peut donc être difficile, et on distingue donc les syndromes collectivement appelés AML sur la base des résultats cliniques, d’imagerie et de l’analyse du LCR comme ceci a été suggéré par la conférence de consensus de 2023 EANO-ESMO.

En ce qui concerne la prise en charge des AML, elle est compliquée et difficile pour plusieurs raisons qui sont :

Au total, Les recommandations thérapeutiques actuelle des différentes sociétés savantes sont largement basées sur des données rétrospectives de cohorte ou et doivent être considérées comme ayant un faible niveau de preuve en ce qui concerne la prise en charge des patients atteints d’AML.

La nécessité d’une recherche spécifique tant sur le plan préclinique que clinique est donc indispensable avec possiblement de nouvelles approches méthodologiques et doit être encouragée pour une situation qui est loin d’être rare mais encore aujourd’hui considérée comme peu investie, voir « orpheline » sur le plan de la recherche.

L’Association SARAH PENALVER GORSD SPG a pour vocation la promotion et le soutien à la recherche préclinique et clinique concernant l’atteinte métastatique leptoméningée.

© Association SPG - Tous droits réservés.